高層ビル建築には絶対不可欠な存在、鳶職人とタワークレーン

高層建築現場の一番上にそびえ立つタワークレーン。

それは高層化されている今の

日本の高層建築には、絶対不可欠な存在である。

しかし、タワークレーンがどのようにして、工事現場のてっぺんにあるのかは一般的には謎とされている。

ここでは建設中のビルのてっぺんにあるタワークレーンの謎について解決していこう。

最大吊り上げ能力70tの大型から、1tの小型のクレーンまで、種類は実に様々。

ここでは、主に高層建築現場で使用されている、

大型タワークレーンを中心に話を進めたいと思う。

タワークレーンの組立、解体作業。これも鳶職人の仕事である

正式名称はクライミングクレーンと言い、

その名の通り、自身の力で上に登っていくところから、

「ビルを駆け上がる=クライミング」と名付けられた。

機体は細かく分割された部材によって構成されており、

現場で、組立、クライミング、解体していく。

|

|

|

この一連の作業、主に鳶職人がこなすのだが、

実は一般にはあまり知られていない

タワークレーン専門の特殊部隊が存在する。その名も、

タワークレーン技術指導員。

彼らの主な仕事はクレーンの組立、解体、クライミングの指導。

それだけではなく、機械の調整、修理、点検等も行う。

更にはクレーン運転士に機械の説明や運転方法の指導も。

タワークレーンに関する事はどんなことでもこなし、

絶対にミスは許されない立場におかれている。

気性の荒い鳶職人達を指導する立場、

生半可な知識と技術では、逆に指導されてしまうことになりかねない。

作業技術や知識はもちろんのこと、

指導員としての腕や人間性も問われるのだ。

機体はデリケートな為、組立解体の順序が細かく決められている。

その為、鳶職人は指導員からの手順や指導、助言を元に作業を進めていくのである。

sponsored Link

タワークレーン組立手順

では、どのように組立てられて、解体されていくのか。

組立ての手順は

まず、ベース架台をセット、その上にマスト(柱)を乗せ、本体をセットする。

|

|

|

|

それから本体に、ジブ(クレーンの腕)を取り付け、

起伏、巻き上げ下げ用のワイヤーを通します。

|

|

組上がった後に、クライミング、

そして監督署の落成検査を受けていよいよ稼働となります。

|

|

クライミングとは?

クライミングとはクレーン本体がマストを昇ることを言い、

下降する時は、「逆クライミング」と言われる。

大型クレーンでは油圧シリンダを用いたクライミング方式が主流で

油圧昇降シリンダの伸縮運動によってクレーン本体が

マストを昇降する事が可能となる。

昇降シリンダ(画像中央)には、

上部と下部にカンヌキが設置されている(画像右)

|

|

|

油圧昇降シリンダーの働きと原理

まず、下部のカンヌキをセットし、油圧シリンダを伸ばして、

クレーン本体ごと持ち上げていき、規定の高さで上部のカンヌキをセットする。

上部のカンヌキでクレーンを支えたら、下部のカンヌキをたたみ、

伸びたシリンダーを縮めていく。

|

|

油圧シリンダーが縮みきったら、また、下部のカンヌキをセットし、

上部のカンヌキをたたんで、油圧シリンダーを伸ばしていく。

このようにして、カンヌキで交互にクレーン本体を支え

シリンダーの伸縮を繰り返すことで、

クレーン本体を昇降させることができるのだ。

その他のクライミング方式

油圧昇降シリンダー他にもクライミング方式があり、

小型のクライミングクレーンで用いられているのが、

電動チェーンブロック、ワイヤロープなどのクライミング方式である。

電動チェーンブロックでのクライミングでは、

マストの最頂部に取り付けた電動チェーンブロックで、

クレーン本体をつりあげてクライミングしていきます。

このようにして組み立てられたクレーンは、

建物と共に空へ向かってどんどん上がって行くわけですが、

建物と同じようにクレーンも上げなければなりません。

このクライミングには2種類の方法があり クレーンを建物の内部に建てるか、外部に建てるかで変わってきます。

タワークレーンクライミング方法

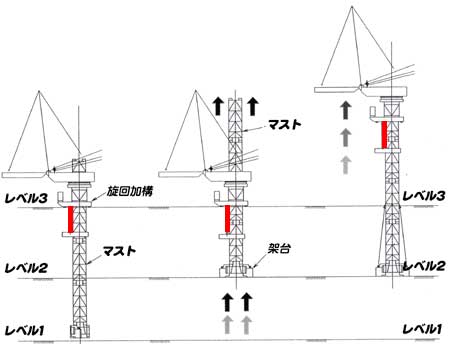

フロアクライミング

フロアクライミングは建物の本体鉄骨を利用して、クライミングし、

最上段にクレーンのベース架台を乗せ替えることを表している。

建物の内部にクレーンを組み立てている時に用いる方法である。

ではどうやって乗せ変えてるか?だが、 絵と写真を参考に説明しよう。

クレーン本体部分を逆クライミング(下降)させ、

上画像のレベル3の位置に施工された受け架台に機体を預け、固定する。

固定したらレベル1部分に設置していたベース架台のアウトリガを縮める。

|

|

そしてクライミング開始。

本来は、油圧昇降シリンダーを用いてクレーン本体を昇降せさていく。

(油圧シリンダーは画像の赤い部分)

しかし、今回の場合、クレーン本体がレベル3の受け架台に固定されているため

クライミングすることによって、マストの方が上がっていきます。

マストが上昇するとともに、ベース架台も持ち上がっていきます。

|

|

|

ベース架台がレベル2の受け架台まで上がったら、

アウトリガを伸ばしベース架台を固定します。

ベース架台を固定したら再びクライミング。

今度はクレーン本体がマストを上昇していきます。

|

|

この一連の作業のことをフロアクライミングと言い、

定期的に繰り返すことでクレーン本体は建物と共に、

高く高く空に向かい上がっていくのです。

マストクライミング

こちらは建物の外部にクレーンを組み立てている時に用いる。

ベース架台はそのままで、マストを継ぎ足し、

クライミングしていく工法。

ただし、この工法だと建築するビルの高さに見合うだけの

マストの数が必要になるため、規定の高さ毎に補強を入れなければなりません。

|

|

|

解体時も地上まで逆クライミングしてから解体する為に、

ヤードの確保も必要となります。

マストコラムクライミング

建物の本節鉄骨柱をクレーンのマストにして立てていく工法。

この工法、フロアクライミング工法と比べて、

何処にメリットがあるのかと言うと、

ダメ穴、つまりクレーン周りの開口をなくすことができる。

|

|

|

開口部をなくすことによって最上階の穴がふさがるので、

下の階が、天候に左右されることが少なくなり、

早い段階で仕上げ工事に着手することができる。

|

|

更には、一般のタワークレーンのベース架台、マストが不要な為、

組立解体の工期を短縮することができる。

sponsored Link

タワークレーン解体方法

続いて解体方法と手順。

あの高いビルのてっぺんまであがったタワークレーン。

どうやって解体しているのか?

複数のクレーンが設置されている場合は、

最後の一台になるまで隣り合ったクレーンで解体していきます。

残った最後の一台のクレーンAで一回り小さなクレーンBを組み立てます。

そのクレーンBでクレーンAを解体。

そして更に半分の大きさのクレーンCを組んでクレーンBを解体します。

|

|

このように組み替え組み替えを繰り返し、クレーンのサイズを小さくしていくのです。

そして一番最後には人力や本設の点検用ゴンドラを利用して解体。

最後のクレーンは解体すると一つの部材が80kg未満になります。

これを本設エレベータ、点検用ゴンドラなどで降ろします。

|

|

|

|

|

|

|

コレはあくまでも一例であってその現場に応じて変化します。

今ほど機械が発達してない時代では、丸太で三脚デリックを組み、

ウインチ(巻き上げ機)と滑車を応用して解体、

運搬の際にはころ引きなどを利用していた。

現在においても、接合部のボルトなどは

径が大きいために、打撃メガネレンチ等を用いて、

鳶職たちがハンマーで叩いて施工している。

|

|

いつの時代でも、最後は人の手で解体、 搬出されるのに変わりはない。

sponsored Link